※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

当社では、会社の持続的な成長を支える従業員が健康でいきいきとした生活を送ることができるよう、以下の健康宣言を策定し、健康保持・増進の取組みを推進しています。

健康宣言

東鉄工業グループは 健康経営に積極的に取り組みます。

そして、会社の成長を支える社員とその家族が、

健康でいきいきとした生活を送り、豊かな人生を歩むことを通じて、

当社グループが目指す 「安全で快適な交通ネットワークと社会基盤の創造」を実現します。

健康経営の推進体制

推進体制の狙い

当社では、東日本エリアを中心に11支店を有しており、その事業内容も「線路」「土木」「建築」「環境」と様々です。勤務地や所属部門による勤務形態の違いから、従業員の働き方も異なります。そこで本社・支店ごとに健康管理責任者を配置することで、従業員一人ひとりの働き方に合わせた取組みを推進しています。また健康管理責任者が柔軟に取組みを検討・実施できるよう、社⻑を筆頭にした健康経営推進体制を構築し、健康保持・増進に対しての社内全体の気運を高めています。

推進体制図

推進体制のポイント①:専門職人材との協働

当社は、産業保健等の専門的な知見を活かしながら健康経営に取り組むために保健師と密に連携しています。例えば、保健指導の実施や社内向けの健康関連の情報提供に加えて、健康管理統括部署の打合せに日常的に参加し、健康経営の計画や取組みにも積極的に意見を出してもらっています。

保健師と健康管理統括部署の打合せの様子

この日はストレスチェックの集計結果を一緒に確認し、会社としての対応を議論しました。(画像)

推進体制のポイント②:健康管理責任者の設置

当社は東日本エリアを中心に11支店を有しており、様々な働き方をする従業員がいます。働き方や従業員構成の違いにより、適切な取組みも異なるため、それぞれに合った取組みを推進できるように本社・支店ごとに健康管理責任者を配置しています。また、健康管理責任者が集まる会議(総務部長会議)の中で、ストレスチェックの職場ごとのフィードバックや健康診断の職場単位での傾向を把握し、過重労働のフォローや適宜取組みの周知・案内を実施しています。

推進体制のポイント③:安全衛生委員会の活用

当社は事業所ごとに設置している安全衛生委員会を活用して、従業員の意見を聞き取りながら各労働環境に沿った健康経営の取組みを推進しています。過去の議題の具体例として、「長時間労働への対策」「傷病による長期休職の予防」「夏季の熱中症対策の周知」等を取り扱いました。また職場の危険や改善点等を従業員の声をもとに吸い上げ、職場環境の改善に役立てています。

※安全衛生委員会については、安全衛生委員会規則第3条において、委員長は「本社にあっては安全推進部長、支店にあっては安全環境部長」と定められています。推進体制図においては、健康管理に関する議事についてのみ、当該体制内にあることを意味します。

健康経営の取組み

当社では、従業員の生活習慣病リスクの低減や生活習慣の改善を支援するための取組み推進を通じて、健康でいきいきと働ける環境を整備することが、事業活動を推進する上で重要であると考えています。 これらの取組み推進により、従業員自身の心身の健康状態の向上はもちろん、将来的な人材不足を見据え、高い技術力を持つ当社の従業員一人ひとりに長期にわたり高いパフォーマンスを発揮し続けてもらうことの実現を目指しています。

こうした基本的な考え方に基づき「従業員自身の心身の健康状態が向上すること」・「従業員がいきいきと高いパフォーマンスを発揮し続けること」を健康経営で解決したい経営課題として特定し、各種目標指標の設定や目標指標の改善に向けて取り組んでいます。

「従業員自身の心身の健康状態が向上すること」の目標指標

当社では、様々な観点で健康状態の傾向を確認した結果、「BMI肥満判定者(BMI25.0以上)」が多い事業所ほど血圧や血糖等の健診値が悪い従業員が多い傾向を掴みました。そこで当社では、健康状態の指標として「BMI肥満判定者割合」に注目して目標値を設定し、BMI低減に向けた取組みをしています。

【「従業員自身の心身の健康状態が向上すること」の目標指標】

指標

BMI肥満判定者割合

2020年度実績

41.8%

2021年度実績

39.1%

2022年度実績

39.0%

2023年度実績

37.7%

2027年度目標値

35.0%

「従業員がいきいきと高いパフォーマンスを発揮し続けること」に関連する指標

パフォーマンスについては、明確な目標指標の設定に向けて、当社の業種や働き方に合った適切な指標を検討しています。指標を検討する上で、プレゼンティーイズムやアブセンティーイズム等は考慮していく必要があると考えているため、関連する指標としてモニタリングしています。

【「従業員がいきいきと高いパフォーマンスを発揮し続けること」に関連する指標】

| 指標 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |

|---|---|---|---|---|

|

健康上の問題による業務パフォーマンスの低下

(プレゼンティーイズム) |

13.8% | 16.9% | 17.8% | 16.9% |

| 傷病による欠勤 (アブセンティーイズム) |

1.4日 | 1.7日 | 2.5日 | 2.4日 |

| 傷病による休職累計人数 | 0人 | 5人 | 6人 | 7人 |

| ワーク・エンゲイジメント | 3.4点 | 3.4点 | 3.2点 | 3.2点 |

| 主観的健康観 | 89.9% | 86.9% | 85.2% | 85.9% |

|

2011~2020年度入社の新卒社員の

入社3年以内離職率 |

大卒平均15.8%(全国大卒の平均24.7%)

高卒平均16.7%(全国高卒の平均24.7%) |

|||

※数値の測定方法

-

健康上の問題による業務パフォーマンスの低下(プレゼンティーイズム)

従業員アンケート「病気やけががないときに発揮できる仕事の出来を100%として、過去4週間の自身の仕事を評価してください(0~100%)」への回答の平均を100%から引いた値 -

傷病による欠勤(アブセンティーイズム)

従業員アンケート「昨年1年間に、自分の病気で何日仕事を休みましたか」への回答の平均 -

ワーク・エンゲイジメント

従業員アンケートにあるユトレヒト・ワーク・エンゲイジメント短縮版(3項目)のうち活力・熱意の2項目のスコア(0=全くない~6=いつも感じる)の平均値 -

主観的健康観

従業員アンケート「現在の健康状態はいかがですか。」への回答で「よい」「まあよい」「ふつう」と回答した人の割合 -

2011~2020年度入社の新卒社員の入社3年以内離職率(全国平均)厚生労働省「新規学卒者の離職状況 」 厚生労働省 Ministry of Health, Labour and Welfare Japan (mhlw.go.jp)」より1,000人以上の事業所での2011~2020年データを参照

※従業員アンケート

- 全従業員を対象に年1回実施されるアンケート

- 対象者と回答率は、2020年度:1,779人に対して95.3%、2021年度:1,757人に対して93.2%、2022年度1,823人に対して98.3%、2023年度1,854人に対して99.8%

健康経営の最終的な目標指標(BMI)に繋がる従業員の意識変容/行動変容の指標

当社では、健康経営の最終的な目標指標以外にも、目標指標に影響を与える指標として、従業員の意識変容/行動変容の指標をモニタリングしています。例えば、BMI肥満にはその要因として食事や運動等の生活習慣が考えられ、それらの生活習慣の改善にあたってはヘルスリテラシーの向上等、従業員の意識変容が前段階で必要になります。(下図参照)

【図:当社が考える健康経営のストーリー

(「従業員自身の心身の健康状態が向上すること」への繋がり)】

健康経営の取組みを開始した2019年度からヘルスリテラシーや生活習慣に着目した施策を行っており、実際に従業員のヘルスリテラシーは向上し、適切な食事習慣を持つ従業員の割合も高水準を維持し続けています。その結果、 BMI肥満判定者割合は改善傾向にあり、健康経営の取組みによる効果も一定数あったものと考えられます。

【従業員の意識/行動変容の指標】

指標

従業員のヘルスリテラシー

適切な食事習慣を持つ従業員の割合

適切な運動習慣を持つ従業員の割合

2020年度

71.8%

86.0%

40.2%

2021年度

74.7%

86.7%

43.1%

2022年度

74.2%

87.1%

46.3%

2023年度

76.3%

86.1%

37.5%

※数値の測定方法

-

従業員のヘルスリテラシー

定期健康診断の問診項目「運動や食生活の生活習慣を改善してみようと思いますか。」に「改善するつもりはない」以外の回答をした従業員の割合

BMI肥満判定者割合低減の取組み

①健康保持・増進eラーニングの実施

当社の健康経営の取組みについて理解を深め、自身や家族の心身の健康について考える機会とするために、年1回eラーニングを実施しています。

②保健師によるBMI肥満改善のための保健指導

現時点では再検査や治療が必要な段階ではないものの、今後生活習慣病に移行するリスクが高いと思われる従業員へ、食事や運動習慣を見直すきっかけを提供し、具体的な改善のアドバイスを行うことを目的に、当社保健師による個別面談を実施しています。

③生活習慣記録アプリを活用した健康増進イベントの開催

全従業員を対象に、生活習慣記録アプリを活用した、食事や運動習慣の改善・向上を目指すイベントを年1回開催しています。ポイントを貯めたり、個人や本支店チーム対抗で歩数を競いながら楽しく健康意識の向上を目指しています。

④運動習慣定着のための取組み

毎日各事業所においてラジオ体操の実施を継続しているほか、運動習慣の定着をサポートするために、従業員がスポーツクラブを利用する際の費用を補助しています。また、ソフトボール大会等の社内イベントを開催することで、運動習慣の定着はもとより従業員間の交流が促進され、職場の活性化にも寄与していると考えています。

施策の取組み状況の指標

①健康保持・増進eラーニングの実施

健康保持・増進eラーニング受講率

②保健師によるBMI肥満改善のための保健指導

保健指導実施率

③生活習慣記録アプリを活用した健康増進イベントの開催

イベント参加率

③生活習慣記録アプリを活用した健康増進イベントの開催

イベント満足度(4点満点)

④運動習慣定着のための取組み

ラジオ体操 導入事業所

④運動習慣定着のための取組み

クラブ費用補助制度 利用クラブ数

④運動習慣定着のための取組み

クラブ費用補助制度 補助金額

2020年度

ー

ー

ー

ー

100%

7件

2,208,000円

2021年度

95.3%

98.3%

ー

ー

100%

7件

2,184,000円

2022年度

93.2%

94.9%

47.5%

2.4点

100%

1件

300,000円

2023年度

98.3%

94.7%

51.9%

2.5点

100%

7件

1,956,000円

※①②は2021年度から、③は2022年度から取組みを開始

①の健康保持・増進eラーニングや②の保健師によるBMI低減のための保健指導、④のラジオ体操は高い水準で実施できており、取組みの狙いである従業員のヘルスリテラシーや適切な生活習慣をもつ従業員の割合に効果があるものと考えています。また③の健康増進イベントについては参加率や満足度に更なる向上の余地があり、社内での周知やイベント内容の改善を進めていきます。

クラブ活動は2019年度~2020年度にかけてコロナ禍の影響で自粛傾向にあり、各クラブに充分な活動費が貯まっていたことから、前年度の繰越金を主な財源とした結果、2022年度はクラブ活動が活発化した一方で④のクラブ費用補助制度 補助金額は例年よりかなり低い水準になりました。

【健康増進イベントの効果検証】

当社では健康経営の効果を高めていくために各取組みの計画・実行・評価・改善のサイクル(PDCA)を大切にしています。

例えば、③の健康増進イベントは適切な運動・食事習慣の定着を目的に実施しており、イベント参加者の集団と不参加者の集団で運動・食事習慣を比較することで施策の効果を確認しています。

【適切な運動・食事習慣をもつ従業員の割合】

検証の結果、適切な運動・食事習慣を持つ従業員の割合が、健康増進イベントの参加者は向上した一方で不参加者は低下し、③の健康増進イベントに一定の運動・食事習慣改善の効果があったことがわかりました。

この検証結果を踏まえ、今後はイベント参加率の向上の取組みやイベントに参加しても運動・食事習慣が改善しなかった対象へのアプローチ等を検討していきます。

生活習慣病等の発症及び重症化予防のための取組み

生活習慣病の発症及び重症化を予防するため、産業医・保健師とともに定期健康診断の再検査受診勧奨を実施し、再検査費用1回分を全額補助(人間ドック受診者は除く)しています。また、35歳・38歳・40歳以上の従業員および配偶者を対象に、人間ドック受診費用を補助しています。

施策の取組み状況の指標

健康診断実施率

精密検査実施率

人間ドック費用補助制度利用件数【本人】

人間ドック費用補助制度利用件数【家族】

2020年度

100.0%

59.1%

608人

91人

2021年度

100.0%

64.2%

611人

112人

2022年度

100.0%

69.7%

630人

105人

2023年度

100.0%

57.8%

692人

105人

健康診断後の精密検査の実施は疾患の早期発見・治療に重要な取組みです。実施率は上昇傾向にありますが、100%の実施に向けて、より一層の受診勧奨の実施が必要だと考えています。

また人間ドック費用補助制度については社内での浸透や対象となる従業員の増加から順調に利用件数が増加しており、従業員やその家族の健康管理に役立っています。

メンタルヘルス不調の予防、

職場復帰支援プログラム(不調者へのフォロー)の取組み

①メンタルヘルスのセルフケア体制の整備

メンタルヘルスケアにおいて最初のステップは、自身のストレス状態に気が付くことです。当社では全従業員が自身のストレス状況を把握できるように、ストレスチェックを労働安全衛生法上は必須とされていない50人未満の事業所を含め、全ての事業所で実施しています。

またメンタルヘルスに関する研修や外部相談窓口の設置等のセルフケア体制を整備し、不調を未然に防ぐための取組みを推進しています。

②職場復帰支援プログラムの運用

従業員がメンタルヘルスの不調により長期間休職せざるを得ない状態となることは、従業員本人にとっても会社にとっても大きな損失であると捉えています。当社では、メンタルヘルスの不調により休職する従業員が発生した場合に備えて、まずは心の健康を第一にしっかり休める環境・雰囲気づくりをした上で、復職の際にはスムーズに復帰ができるように、職場復帰支援プログラムを制定し、運用しています。具体的には社外の専門医と社内の産業医で本人が同意する場合に情報共有を進めながら、職場として時短勤務等、柔軟な復帰の支援ができるように連携をしています。

【職場復帰支援プログラムの体制イメージ】

施策の取組み状況の指標

①メンタルヘルスのセルフケア体制の整備

ストレスチェック実施率

②職場復帰支援プログラムの運用

職場復帰プログラムの実施状況

2020年度

88.5%

2件

2021年度

88.9%

8件

2022年度

85.7%

7件

2023年度

86.0%

10件

ストレスチェックは従業員自身のメンタルヘルスのセルフケアや高ストレス者の早期発見、職場の環境改善のために重要な調査です。引き続き当社では、必須とされていない事業所を含めた100%の実施を目指していきます。 また、職場復帰プログラムは現在、対象従業員全員に実施できており、引き続き従業員を中心においた組織・産業医・社外のかかりつけ専門医等による連携体制を強化し、従業員が治療経過に応じてスムーズに職場復帰できるように取組みを進めていきます。

その他の取組み

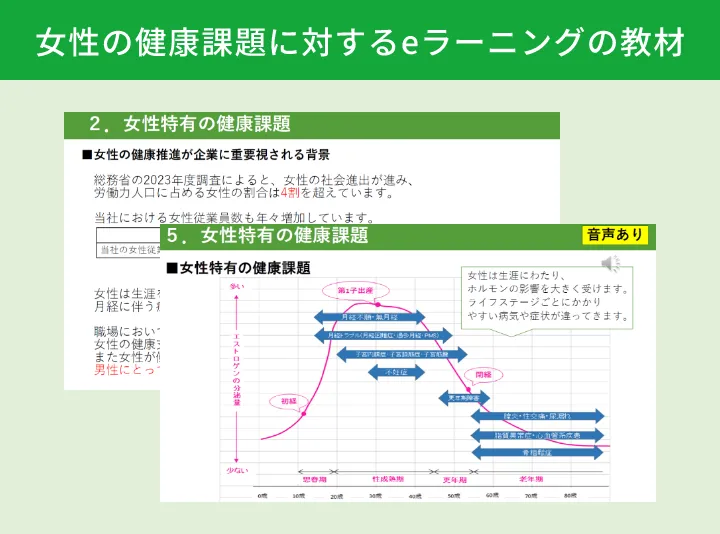

①女性の健康課題に関するeラーニング実施

女性の活躍が進み、女性の健康課題に対して会社全体で理解を深めていく必要性が高まっています。当社では、2024年度に全従業員と管理職のそれぞれを対象として、女性の健康課題をテーマにしたeラーニングを実施しています。

施策の取組み状況の指標

女性の健康課題に関するeラーニング

(2024年度実施)

女性の健康課題に関する管理職向けeラーニング

(2024年度実施)

対象

全従業員

管理職以上

受講率

99.8%

100%

②適切な働き方の推進に向けた取組み

従業員の個別の事情に応じて柔軟な働き方を認めていく動きが企業には求められています。こうした動きに対応して当社では、フレックス勤務制度を導入しています。また、フレックス勤務制度では退社のタイミングが異なり、適切な就労時間の把握が難しいため、社用PCの使用ログの管理も併せて行っています。

従業員の個別の事情に応じた柔軟な働き方を推進していくことで、労働時間の効率化や休暇が取得しやすい職場づくりに取り組んでいきます。

施策の取組み状況の指標

平均残業時間

有給取得率

2020年度

24.3時間

73.1%

2021年度

23.7時間

64.4%

2022年度

24.8時間

73.2%

2023年度

22.7時間

68.5%

③労働安全衛生の取組み

当社では、安全衛生強化計画を策定し、「東鉄グループ方式」による取組みで、労働安全衛生マネジメントを実施しています。詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

「究極の安全と安心」の追求 | サステナビリティ | 東鉄工業株式会社 (totetsu.co.jp)

④インフルエンザ予防接種費用の補助

各事業所にてインフルエンザ予防接種の団体接種を実施し、従業員の接種費用を全額補助することで接種率の向上を図るとともに、家族の接種費用についても一部を補助しています。

施策の取組み状況の指標

従業員の接種率

2020年度

77.6%

2021年度

67.0%

2022年度

74.3%

2023年度

70.5%

⑤取引先の健康経営の支援

社会全体の健康増進のため、健康経営の普及に向けて、主要な取引先向けにパートナー広報誌を年4回発行しています。パートナー広報誌では、取引先の従業員にも実践していただきやすい健康経営の取組み内容の紹介や、当社保健師による心身の健康に関する情報提供を行っています。

健康経営優良法人2024の認定

健康経営優良法人認定制度は、日本健康会議が進める健康増進の取組みをもとに、特に優良な健康経営を実践している法人を顕彰する制度です。当社は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人(大規模法人部門)」に3年連続で認定されました。

スポーツエールカンパニー2024の認定

スポーツ庁が推進する、従業員の健康増進のためにスポーツに関連した取組みを積極的に実施している企業を認定する制度です。当社は、ソフトボール大会や健康増進イベントの開催等が評価されています。